中国经济正由高速增长阶段迈向高质量发展阶段。长三角一体化,作为推动区域协调与战略发展的重要政策,正向新阶段的更高质量发展目标迈进。实现“一体化”与“更高质量”,需以整体、部分两者的结合为着力点,在城市、产业、创新的三层联动中加快发展步伐。

1.长三角地区全局一体化发展:聚焦城市功能、产业分工与科技创新

1992年长三角15城经济协作办主任联席会议制度建立以来,长三角区域合作、一体化发展取得明显突破。在城镇空间布局利于错位发展与优势互补的基础上,各城发展规划开始形成对接,市场准入标准统一初见成效,人力资源合作得到推进,现代化交通网络系统初步建成。2018年1月,在区域协调发展战略、长三角更高质量一体化发展目标指导下,长三角区域合作办公室正式设立,着力研究长三角协同发展重大事项,成功编制《长三角地区一体化发展三年行动计划(2018-2020)》(以下简称《三年行动计划》),加快长三角更高质量一体化发展进程。

作为一体化发展的实施途径与重要依托,长三角城市群的经济发展与竞争力的增强离不开城市功能、产业分工、科技创新三大领域的建设与提升。上海财经大学城市与区域科学学院教授刘乃全表示,建立世界级产业集群及其创新平台、集聚产业发展要素、形成区域产业功能分工,是实现长三角城市群经济共赢、打造具有国际竞争力世界级城市群的基础。

《三年行动计划》深耕长三角全局一体化发展研究,广涉上述三大领域内容。城市功能建设层面,提出2020年长三角地区基本形成具有全球竞争力的世界级城市群框架,建成枢纽型、功能性、网络化的基础设施体系。产业分工优化层面,调动布局汽车、集成电路、人工智能、智慧城市等世界级龙头企业,打造世界级产业集群;推动5G协同布局先行试用,以新一代信息基础设施建设引领长三角数字经济发展。科技创新发展层面,共建覆盖三省一市的G60科创走廊,引导科创要素资源流动与产业创新发展。

《三年行动计划》也为以浙江大湾区为代表的各省市区域内部一体化发展,提供了战略要求与建设方向。

.jpg)

2.各省市区域内部一体化发展:以浙江大湾区建设为例

长三角地区全局一体化的发展战略规划框架固然重要,但基于该地庞大的经济规模、相异的资源禀赋以及不同的利益诉求,下辖各省市区域内部一体化的对接与推动作用依然不可忽视。

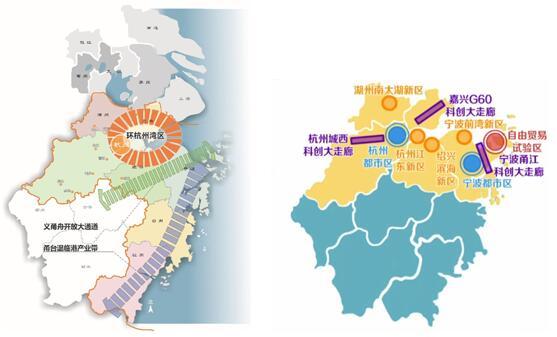

浙江大湾区作为区别于粤港澳大湾区的又一湾区经济载体,具备推动浙江省内部一体化发展、成为长三角高质量一体化先行区的基础。

2018年5月,浙江大湾区建设战略发布,总体目标是打造成为“绿色智慧和谐美丽的世界级现代化大湾区”,分别对城镇现代化建设、数字经济发展、区域科技创新等湾区一体化要素提出了新的要求。目前浙江大湾区一体化虽在战略区位、城市功能、产业基础等层面拥有相对优越的基本条件,但离目标实现尚有一段差距,或可参照上述《三年行动计划》与可比性较强的东京湾之发展轨迹,逐步推动区域内部一体化的发展。

1、浙江大湾区一体化发展问题评估

浙江大湾区在城市功能、产业分工、科技创新三大一体化落实的重要条件中仍然存在部分问题。

基础设施不完备,城市功能培育、产城融合程度不足。地铁、铁路、站点等基础设施项目仍需加大布局力度,城市道路等级与路网尚待调整与完善。公共配套不足,杭州、宁波等城市依然存在城中村改造、产业人员配套缺乏、文化休闲设施偏少等问题。工业园区与核心城区无法形成功能过渡、一体发展、良性互动与联动融合。

产业结构不合理,同质化、低端化问题较为突出。多地产业布局雷同,存在低小散弱不可持续的问题,以价值链较低端的初级产品生产为主。例如,纺织服装产业以中小企业为主,同质化现象较严重,难以满足客户多样化需求,产品技术含量、附加值较低。跨境电商平台产品较为单一、差异化较小,中小企业陷入同质化竞争困局。

科技创新能力弱,缺乏世界一流高校与重大科技基础设施集群。世界一流的著名院校较少且尚无国际领先的优势学科,浙江大学等高校仅在材料、计算机等部分学科实力强劲、全国排名靠前;几乎尚未布局诸如直线加速中心国家实验室、直线高能电子加速器等重大科技基础设施;科技转化能力与产学研一体化发展程度不足。科技创新水平较低,以杭州为例,2017年发明专利授权量约为深圳的二分之一,2016年国际专利数仅为深圳的三十七分之一。

2、东京湾区域一体化发展经验借鉴

基于以上问题分析,虑及浙江大湾区与世界领先的日本东京湾在区位、功能、产业、发展轨迹等方面的相似性,借鉴后者促进区域城市协调发展、明确产业分工、构建产业创新生态体系等经验。

形成港城协调的区域一体化机制。大力完善城市基础设施。东京港、横滨港、千叶港、川崎港、横须贺港和木更津港六大港口与羽田、成田两大国际机场,六大新干线互联互通,构成湾区与全球主要城市之间的海陆空立体交通网。同时,通过区域规划,城市群协调机构,《港湾法》、《首都圈整备法》、《首都圈市街地开发区域整备法》、《多极分散型国土形成促进法》等法律法规,促进同城化、产城融合、港城协调发展与区域一体化。这一过程中,积极引进熟识并贯通湾区国土规划、产业政策、地方政府规划的专业人才。

推行“工业分散”战略。随着经济发展、工业扩散等因素的影响,形成东京大都市与外围地区产业错位互补、“多心多核”均衡发展的态势。东京中心城区布局对外贸易、金融服务、精密机械、游戏动漫、高新技术等高端产业与现代服务业,横滨发展钢铁、炼油、化工、造船等重工业,川崎则聚焦电子、食品、机械等一般制造业。

提高产业创新能力。东京湾国际技术交流氛围活跃,聚集NEC、佳能、三菱电机、三菱重工、三菱化学、丰田研究所、索尼、东芝、富士通等国际竞争力强、具有技术研发功能的大企业和研究所,微软、华为等世界著名的外资企业研发中心,东京大学、早稻田大学等国际著名学府,以及日本几乎所有的大型跨国银行、保险、证券、期货等金融机构总部。各企业、研究所在资金支持基础之上,与当地大学展开合作,提升湾区管理和科技研发能力,构成区域产业创新生态体系。

3、浙江大湾区一体化发展建议

依据东京湾区域一体化发展经验,以及长三角地区一体化《三年行动计划》、浙江大湾区建设战略要求,浙江大湾区在推动浙江省内部一体化发展过程中应着重考虑三维度内容:现代都市区、产业结构、科技创新的提升与发展。

加强现代都市区一体化规划与建构。加快区域内部枢纽型、功能性、网络化基础设施体系的建设,加速湾区同城化。打通大湾区内“断头路”,建成公路、铁路、航空互联互通的复合型立体交通网络体系;在此基础之上,大力培养多规融合人才,实现区域在空间、产业、土地利用规划等层面的多规合一,加速杭甬温都市区一体化规划和建构,实现湾区城市扁平化协作发展。提升都市区现代服务功能,完善工业园区员工宿舍等生产性配套设施、商业综合体等商贸性配套设施,以及文体活动中心等生活性配套设施。

引导产业转型升级与产业结构调整。促进湾区产业错位发展与优势互补。根据长三角地区集成电路、人工智能、智慧城市、5G等产业基础与发展趋势,合理规划布局、调整湾区内海陆、港城产业结构。以数字经济、科技金融为发展核心,积极推动杭州、宁波、嘉兴、温州、绍兴、湖州等城市在人工智能、物联网、柔性电子、量子通信等数字经济核心产业的发展,促进浙江数字经济一体化与数字经济世界级产业集群培育。引导纺织、服装等传统制造业提质增效,向全球价值链中高端、超千亿级别产业创新集群发展。

推动科技创新一体化发展。加强杭州、宁波、温州国家自主创新示范区体制机制一体化对接,支持嘉兴、绍兴、台州、湖州创建国家自主创新示范区。依托杭州城西科创大走廊、宁波甬江科创大走廊、嘉兴G60科创大走廊,实施人才强省战略,推进国家级人才特区、海外高层次人才技术移民等制度试点;鼓励企业建立工程(技术)中心与研究院等创新平台,积极支持西湖大学等创新型民营科研院所的发展,打造具有全球影响力的产业研发制造中心,推进产学研合作与一体化发展。

3.长三角更高质量一体化发展:总结与思考

长三角地区全局一体化以及浙江等省市区域内部一体化发展均对城市功能、产业分工、科技创新等三大领域提出了战略发展的要求。长三角更高质量一体化是多元的一体化发展,须以全局一体化与区域内部一体化的结合、联动为基础,进一步加强城市、产业、创新的建设、提升力度,以期在建立长三角世界级产业集群及其创新平台、世界级城市群的基础上,推动这一地区的跨越式发展与全球竞争能力的提高。

长三角更高质量一体化发展涉及主体较多、国内经验不足、模式仍待探索,此处提出两大尚需进一步思考的问题。其一,上述的浙江大湾区建设实是以浙江省为主体而提出的发展战略,近期较难实现世界级现代化大湾区的目标。未来是否应拓展湾区范围,建立以上海为中心的“长三角大湾区”?使其在强化湾区经济体量、发展基础的同时进一步推动区域一体化,发挥上海在城市功能、现代服务、科技创新等领域的集聚和辐射带动作用,探索解决行政分割等体制机制问题。其二,长三角更高质量一体化发展不能忽视城市发展的其余基本要素。例如,在城市功能、产业分工、科技创新之外,还应关注政府公共服务一体化、区域环境保护与生态文明建设、市场与政府关系等问题。

(本文为福睿智库原创,如需转载,请注明出处。)