前言

作为县域经济中最具活力的“积极分子”,百强县始终广受社会关注。2017版县域经济100强显示,百强县GDP总量达8.2万亿元,以占全国2%的土地面积、6%的人口,创造了超过11%的GDP。其中,排名首位的江苏省昆山市2017年GDP超过3500亿元,按美元计高于保加利亚全国GDP,可在全球排名79位。亮眼的数字背后,是中国在后改革开放时代对经济规模实现快速增长的成功探索。

在此背景之下,福睿智库启动了针对全国百强县的专题研究,旨在展现独具中国特色的县域经济发展模式。同时,结合供给侧结构性改革、经济发展新旧动能转换的新时代特征,也为百强县“把脉问诊”,尝试回答如何结合自身资源禀赋针对性布局战略性新兴产业;如何跳出一城一地的视线,站在全球大视野下找准城市功能定位;如何推进县域经济的传统制造业转型升级和现代服务业扩容增效等关键性问题。

本期将对号称“小商品海洋,购物者天堂”的义乌展开专题研究。

01

三十多年来,义乌率先在全国推行以市场为取向的改革。通过兴商建市从传统商品销售平台一步步发展成为提供综合服务与增值服务的多元化新型专业市场;以贸易市场带动发展小商品制造业产业集群“贸工联动”推动区域经济实现跨越式发展。而政府前瞻性的管理体制创新,适时战略调整也保障了义乌小商品市场的稳步前行。

.jpg)

1)兴商建市-多元化市场集群

义乌是建立在市场上的城市。随着市场硬件设施与管理机制的不断升级,形成了完善发达的市场体系。

从形式上看,义乌市场是各种专业市场以及要素市场的集聚,而其本质是市场集聚下的商贸产业集群。规模经济效应与范围效应的统一,是义乌市场发展壮大的核心。从个体经商到群体经商,从单一商品批发到多元化战略,义乌市场形成了清晰的市场体系结构。围绕着十多个专业市场,发展了三十多个专业街。此外另有运输、产权、劳动力、技术、信息、国际博览中心等要素市场作为专业市场的补充或配套,同时建设了三十多个国内外分市场,实现了义乌市场由单体市场向多元化市场集群的转变,形成了较为完善的市场体系(表1)。

| 发展历史 | 时间 | 投资额/万元 |

| 第一代市场 | 1982 | 0.9 |

| 第二代市场 | 1986 | 57 |

| 第三代市场 | 1994 | 440 |

| 第四代市场 | 1995 | 41740 |

| 第五代市场 | 2001 | 1152000 |

| 新市场集群 | 2011 | 295000 |

表1:义乌多元化市场集群(数据来源:中国小商品城官方资料)

.jpg)

2)产业联动-以商促工、贸工联动

面对全国各地同类市场的竞争压力与义乌本地产业支撑不足的挑战,义乌政府适时实施以商促工、贸工联动战略,以市场化带动工业化。在推动市场设施不断升级换代的同时,逐步形成了与专业市场紧密联动的工业产业体系。

随着义乌商贸批发市场取得巨大成功,上世纪90年代以来全国各地兴建同类市场给义乌带来了极大冲击。义乌政府提高核心竞争力的决策是“以商促工”,依托销售渠道、信息、人才之利大力发展小商品加工生产。还前瞻性地规划了“一区五园”,即经济开发区和五个相关工业园区为工业企业创造了良好发展环境。义乌小商品制造业借此实现了产业高度集聚,通过有效的控制产品成本以廉取胜,集群化大发展。至2013年义乌全市已形成了形成了针织、袜业、饰品、拉链等16大优势行业,各类工业企业2.67万余家。其中饰品、拉链等产业占据了全国20%以上的份额,无缝内衣产量占了全球的20%、全国的80%,实现工业总产值1175亿元。快速推进的市场化和工业化带动了相关第三产业的发展,城市综合实力大幅提升。至2013年全市已注册登记的服务业经营单位有9万多家,从业人员50多万,成为浙江省首个三产比重超过50%的县市,并被列为全国改革开放18个典型地区之一。

然而传统“贸工联动”发展模式下的小商品制造业产业层次偏低,创新力不足,发展方式存在一定结构性、资源性矛盾。作为小商品市场的核心支撑,义乌小商品制造业多是低成本低附加值的传统劳动密集性产业,产品生产以来料加工、贴牌代工为主,被低端锁定在价值链底部难以向价值链两端跃升。细分产业内部的小企业同质化生产以价取胜,也阻碍了企业的品牌建设。

.jpg)

3)政府有为-管理体制创新,适时战略调整

改革开放三十年来,义乌政府的管理体制创新和规划先行适时战略调整为义乌专业市场保驾护航。

一方面义乌市场管理机制不断创新是义乌市场能够在全国众多专业市场的激烈竞争中生存下来且规模不断扩大的关键。义乌市场管理机制上的创新,首先是管办分离-政府不参与市场的具体管理,而是专门设立中国小商品城股份有限公司进行更为专业的市场化管理,政府仅负责市场整体战略规划;其次是商位流转、划行归市-政府通过建立市场管理委员会,在交易区进行划行归市,对市场实行有效而全面的管理,规范市场摊位的有序流转,逐步形成了具有义乌特色的小商品市场管理体制。

另一方面,每到义乌发展的转折点都做到了规划先行,适时战略调整,保障了市场向高层次发展。在改革开放之初义乌政府就敢为天下之先,结合义乌本地实际情况大力发展市场经济,推动多项创新营商政策鼓励商贸服务业发展,以在当时看来极具前瞻性的超前规划为义乌小商品市场提供多项制度和环境保障措施。三十多年来义乌政府遵循市场发展的基本规律,市场配置资源与政府宏观引导相结合,是义乌市场成功的基础。

02

随着外贸结构调整、传统产业成本攀升以及互联网的冲击,维系义乌30年发展的小商品交易模式面临巨大挑战,义乌政府开始探索新的转型发展之路。十二五以来,义乌开始谋求电商转型,发展现代物流,实施创新驱动战略,积极培育新经济、新业态、新模式。义乌产业转型成效显著,但转型过程中存在的问题也在逐步浮现。

1)重构城市功能和产业布局

经济转型新时代背景下义乌重新构建了“一主两副三片”的城市功能体系,产业方面以实体市场转型为主体,联动发展现代物流,以创新为支撑培育战略性新兴产业。义乌十三五规划对城市功能定位进一步升级为国际陆港城市,对城镇体系拓展为“一主两副三片”,形成了优化开发、重点开发、生态经济、生态保护等四类主体功能区域,市域发展空间布局更加清晰。老城区着力功能疏解和城市更新,优化学校、社区服务、医院等城市生活服务;“丝路新区”着重发展高端国际贸易服务;“陆港新区”依托沪昆高速、机场和铁路货站打造临空产业与现代物流业;“科创新区”以教育、研发、设计为主产学研一体化发展。

.jpg)

2)互联网转型-电商换市战略

从2013年开始义乌推行“电商换市”战略以推进实体市场转型。义乌十三五规划中指出要推进实体市场转型,培育和引进新兴行业。

依托义乌市场和发达的物流,2014-2017年义乌连续两年位列“中国电商百佳县”榜首,并成为唯一获批创建国家电子商务示范城市。2017年在全国超过2100个淘宝村,其中义乌淘宝村超过110个,2017年1-9月份实现电子商务交易额1378.37亿元,同比增长20.13%。电子商务集群效应明显。

电子商务快速发展的同时,相应的问题也有所显现。一方面电商的发展对义乌实体市场造成了一定的冲击,16至17年,义乌线下实体商铺月均关店1039个。另一方面电商发展模式模式粗放,行业集聚度不高,缺乏知名电商品牌,2016年天猫拟上市前50家电商企业义乌无一入围。产业瓶颈初显。

.jpg)

.jpg)

3)现代物流业转型-国际陆港物流城市

义乌十二五规划指出要推进物流业与其他产业互动融合发展。同在2013年,义乌被联合国列为国际陆港城市,也是我国东部唯一被列为国际陆港的内陆城市。义乌十三五规划中进一步提出要构建多种形式的联运物流体系,推进传统物流企业转型。到2016年全年义乌商贸货运量达到6412万吨,海关出口集装88.56万标准箱,年底全市有国际国内物流企业2694家,物流快递企业134家,跨境电商物流企业100多家。

然而由于多从传统的个体户转型而来,义乌的物流企业规模普遍较小,管理服务水平欠缺。2016年底近3000家物流企业中仅有57家A级企业。物流策划、增值性物流、多式联运等相关专业人才极度紧缺,现代物流企业很少。此外义乌的航空物流业已成为明显短板,运力紧张且国际航线匮乏。据统计义乌本地空运吞吐量仅占货运总量十分之一,大量航空物流需求外流。

.jpg)

4)大力发展战略性新兴产业

义乌十三五以来开始创新驱动发展战略,积极培育新经济、新业态、新模式。义乌为创新产业规划了产业集聚园区-义乌市科创新区,包括大学城、众创小镇、科技金融街、产业技术创新中心等一系列相关配套设施。然而据义乌市政府官网数据,截止2016年11月该科创新区完成固定资产投资1.8亿元,完成任务率为15%。战略性新兴产业落地难,规划中的大学城被取消,科创新区的发展和预期尚存在差距。上海、杭州、苏州等周边大城市和大公司对义乌创新技术人才的虹吸效应明显。据2017年义乌紧缺人才白皮书显示战略性新兴产业专业技术人才共6个行业的31个岗位全都是“极度紧缺”,现代服务业专业技术人才均为“极度紧缺”或“中度紧缺”。

.jpg)

03

问题一:小商品制造模式对先进制造模式的阻碍

对低水平制造模式的路径依赖制约了义乌制造业的转型升级。义乌以商立市,围绕小商品建立起了全方位的产业集群,走在了世界前列。但是面临科技进步、产业结构调整时,其区域中心城市的地位也存在被取代的风险。类似城市在固有的成功中,缺失了转型升级的动力,整体下滑甚至崩塌的比比皆是。义乌今年来战略性新兴产业落地难、各类人才缺乏、创新能力不足等问题也验证了这一点。

问题二:义乌城市品牌下企业品牌建设的缺位

义乌小商品市场是全球品牌,然而义乌这个城市品牌下鲜有知名企业品牌。没有企业品牌就无法突破地域壁垒跨地区经营,也无法使企业产品实现差别化竞争获取产品溢价。在电商时代商业批发模式从线下转移至线上,而传统的经营理念与新业态下企业品牌战略的建设有所脱节。消费者对义乌商品无品牌的固有印象也不利于义乌企业的品牌推广。作为全国最大的电商产业集群,2016年天猫拟上市前50家电商企业义乌无一入围。截止2017年义乌全市上市公司仅有六家,外贸、电商、制造业知名企业品牌均严重缺席。

问题三:传统批发模式与互联网去中心化的冲突

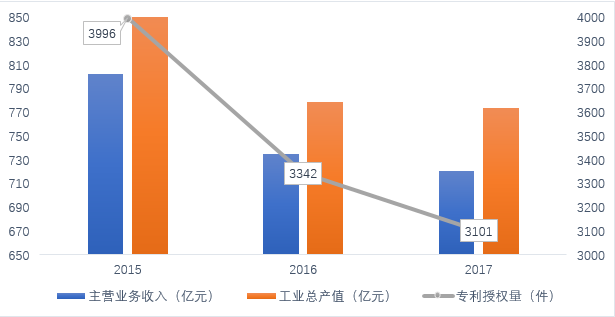

互联网经济对义乌传统商贸中心的定位产生冲击与重构。义乌传统模式的成功建立在逐级批发模式之上,而电商的本质是不断提高效率去除中间环节,去中心化是与逐级批发模式根本对立的。从2013年义乌“电商立市”转型为全国最大的淘宝村集群,展示、沟通、交易环节转移至线上,传统实体商铺开始出现关店潮,浙江省统计年鉴(2015-1017)可见三年来义乌工业企业产值、工业主营业务收入以及以专利授权量均下降明显(图1)。义乌的工业90%以上为饰品、拉链等小商品制造业,可以认为义乌传统小商品制造业无论是规模、效益还是创新能力均有所下滑。从传统的“浙江生产、义乌采购”到电商时代“全球生产、全球采购”,义乌的传统中心地位正在不断受到挑战与解构。

图1:义乌市工业企业经营情况(2015-2017)

问题四:国际物流节点城市的临空经济规划缺失

航空运输业已成义乌现代物流业多式联运体系的短板。义乌物流业现有的上位规划是通过铁路、海运、空运多式联运成为一带一路的物流节点。在大力发展“义新欧”中欧铁路和“义甬舟”海铁联运的同时,义乌临空物流发展薄弱。一方面时间成本要求高的义乌产品有大量空运需求,另一方面作为浙中唯一的航空港和浙中城市群的核心,义乌也有吸收周边生产要素形成临空经济带的区位条件。然而航空货运能力紧张,国际货运航线不足,供给无法满足现有的需求,不但不能吸收消化周边区域需求形成临空产业集聚,反而有大量的义乌产品外流至杭州、上海等地货运装机。如何布局临空经济并处理好与沪杭的竞合关系,相关产业规划还有待明确。

04

区域经济的转型升级,需要深入的调研论证和科学严谨的顶层设计。

在此我们初步提出以下三点思考:

——加快布局基础设施建设和相关配套,提升城市形象和综合服务功能,以产业+市场+专业人才的成熟方案实现深度产城融合。义乌200万人口中外来人口占三分之二。发展战略性新兴产业需要专业技术人才,电商运营和企业品牌建设需要专业管理人才。确保外来专业人才引进来留得住,需要通过科学的规划来提升城市软实力。

——对传统市场推进供给侧结构化改革,通过传统市场升级来培育新供给、新动能。传统市场是义乌三十年赖以发展的基础。“电商换市”或发展战略性新兴产业都必须依托传统市场升级,体现义乌区域特色,因地制宜发展。这需要结合区位优势梳理产业集群脉络,有针对性地布局战略性新兴产业,确保战略性新兴产业和传统产业的协调发展,实现差异化的优势互补。

——物流产业加速补齐临空经济短板,并通过差异化的产业布局加速物流产业的要素集聚。义乌物流产业多式联运为“义乌模式”赋予新的时代意义。而物流产业发展的当务之急是补齐临空经济短板。地处沪杭两大临空经济带之间的义乌物流产业必须实现差异化的产业布局,既要处理与其他空港的竞合关系的同时还要加速生产要素的区域性集聚。

(本文为福睿智库原创,如需转载,请注明出处。)